2025.11.16

慢性腎臓病(CKD)の基礎知識

慢性腎臓病(CKD)の基礎知識

— 猫・犬の違い、症状、診断、ケアの4本柱までをやさしく解説 —

CKDとは

- 腎臓の機能が徐々に低下する病気(持続的な構造・機能異常が3ヶ月以上)。

- 年齢に伴い進行しやすく、特に猫では発症(目に見える症状が出た)時点でかなり進行していることが多い。

- 一度失った腎機能は回復しないため、残りの腎機能を大切にすることが重要。

主な症状

- 多飲多尿(飲水量が増える/排尿が多い)

- 嘔吐、食欲低下(食べムラ)、体重減少、元気低下(この時点でかなり進行している)

- 口臭、まれに痙攣発作(末期症状)

- β以降はかなり進行しないと症状が出にくく、初期~中期では気づきにくい場合が多い

急性腎障害(AKI)との鑑別

AKIは全身性炎症、腎盂腎炎、尿路閉塞、中毒、感染症、Acute-on-CKDなどで起こり得ます。AKIを見逃さないために、画像検査などを含む全身スクリーニングが必要です。

腎臓の構造と予備能

腎臓は約100万個のネフロン(糸球体+尿細管)で構成。約30%のネフロンが正常に機能していれば全体の腎機能は維持される(機能予備能)。CKDはこの予備能が失われることで臨床症状が顕在化します。

犬と猫でちょっと違うCKD

猫:多くは間質性腎炎が主体。尿細管の障害や尿濃縮能低下が早期に現れ、進行は比較的緩徐。

犬:間質性腎炎と糸球体疾患がほぼ半々。糸球体病変では蛋白尿が多く、進行が比較的速い傾向。

糸球体疾患と間質性腎炎

糸球体疾患

- 糸球体は血液から尿を作る濾過装置。

- 基底膜障害や免疫複合体沈着により蛋白(アルブミン等)が尿に漏れる(持続的蛋白尿)。

- 蛋白尿は尿細管にストレスを与え、炎症〜線維化を誘発してCKD進行を加速する。

間質性腎炎

- 尿細管周囲の結合組織で慢性炎症と線維化が起きる病変。

- 主な所見は尿濃縮障害(低比重尿)や腎性貧血。

- 蛋白尿は比較的少なく、UPCは正常〜軽度上昇にとどまることが多い。

ポイント:間質性腎炎が慢性化すると二次的に糸球体への免疫複合体沈着を引き起こし、二次性糸球体腎炎へ移行することがあります。

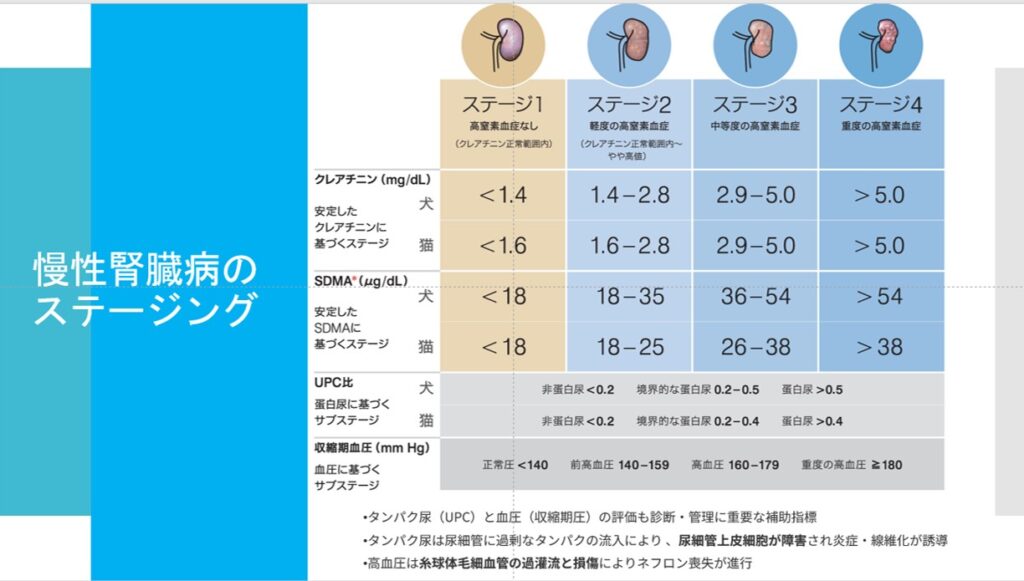

CKDのステージングとケア

腎臓ケアの4つの柱

① 食事と水分 — 腎臓にやさしい暮らしの基本

- 必要に応じて、タンパク質・リン・ナトリウムの調整、必要なカロリーと十分な水分確保。

- ステージに応じた栄養指導(過度なタンパク制限は筋肉量低下の危険)。

- ウェットフードを活用して水分摂取を促す。体調不良時は獣医師に相談。

- 定期的なモニタリング(食事量、飲水量、血液検査)が重要。

<家庭でできること> 無理に療法食を食べさせるより「しっかり食べる」ことを優先。

② 腸内での介入 — 尿毒素・リンのコントロール

腸内細菌によるタンパク異化産物(例:インドキシル硫酸など)は尿毒素として蓄積し、腎障害を悪化させます。腸内環境を整え、毒素産生を抑えることや吸着させる介入が重要です。

(臨床例:イムノフローラ®、アゾディル®などの利用)

③ 腎臓を保護する — 病態の根幹にアプローチ

- 腎血流維持(皮下点滴)、酸化ストレス軽減、ミトコンドリア保護、炎症や線維化の抑制を目指す。

- 抗酸化療法やミトコンドリア保護の研究が進行中。

④ 合併症への対応

蛋白尿・高血圧・貧血・電解質異常それぞれに対する早期介入でQOLと腎機能維持を図ります。特に猫では食欲維持と体重管理が重要です。

腎臓ケアで用いられる薬・サプリメント一覧

① 蛋白尿、血圧対策(腎臓保護)

| 名称 | 種類 | 特徴 / 作用 |

|---|---|---|

| テルミサルタン(セミントラ®) | ARB | 血圧、蛋白尿の軽減・糸球体過剰濾過の抑制。猫でよく選択される |

| ベナゼプリル(フォルテコール®) | ACE阻害薬 | 犬で使用されることが多い。蛋白尿の軽減。 |

| アムロジピン | Ca拮抗薬 | 高血圧治療 |

② リン吸着剤(高リン血症対策)

| 名称 | 成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| レンジアレン® | 鉄製剤 | 腸管内でリンを吸着。使いやすく嗜好性が良い。 |

| 炭酸ランタン | ホスレノール | 腸管内でリンを吸着。効果高い |

| イパキチン | 炭酸Ca、キトサン | 腸内の老廃物も吸着 |

③ 尿毒素(インドキシル硫酸)対策

| 名称 | タイプ | 作用 |

|---|---|---|

| イムノフローラ® | 腸内環境改善 | 尿毒素生成を抑制し腎臓を保護。特許取得乳酸菌 |

| アゾディル® | プロバイオティクス | 腸内で毒素を消費する細菌を補う。 |

| 活性炭製剤 | 毒素吸着剤 | 広い尿毒素を吸着。 |

④ 胃腸管理・食欲維持

| 名称 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| エルーラ® | 食欲増進剤 | 猫で使用頻度が高い。 |

| ファモチジン・オメプラゾール等 | 胃酸抑制 | 胃のムカムカ軽減。(CKDでは胃酸分泌が増えるのでムカつきが起きやすい) |

⑤ 腎臓保護・抗酸化・ミトコンドリア保護

| 名称 | 主成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| アミンアバスト® | アミノ酸など | 糸球体濾過量(GFR) |

| ラプロス® | ベラプロストNa | 抗線維化抑制(猫) |

| 皮下点滴 | 腎血流維持や脱水予防による腎臓保護 |

※使用には動物種・ステージ・合併症に応じた調整が必要です。 「どれを使うべきか」は個々の血液検査・UPC・血圧で大きく変わります。

まとめ

- 一度損なわれた腎機能は回復しないため、残った腎機能を大切にすることが最重要。

- 変化に気づきにくいため、家庭と病院での定期的なモニタリング(食事量・飲水量・血液検査など)を推奨。

- 体調不良時は早めに獣医師に相談。急性増悪や他疾患の合併を見逃さない。

当院の特徴:一般検査でインドキシル硫酸を測定できるのは当グループのみです(※)。インドキシル硫酸は腸内細菌由来の尿毒素で、濃度が高いと腎疾患の進行や症状に寄与すると考えられています。

詳しくは獣医師まで。

ここまでの資料はこちらからご覧になれます。腎臓のお話し資料